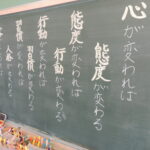

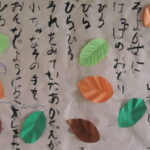

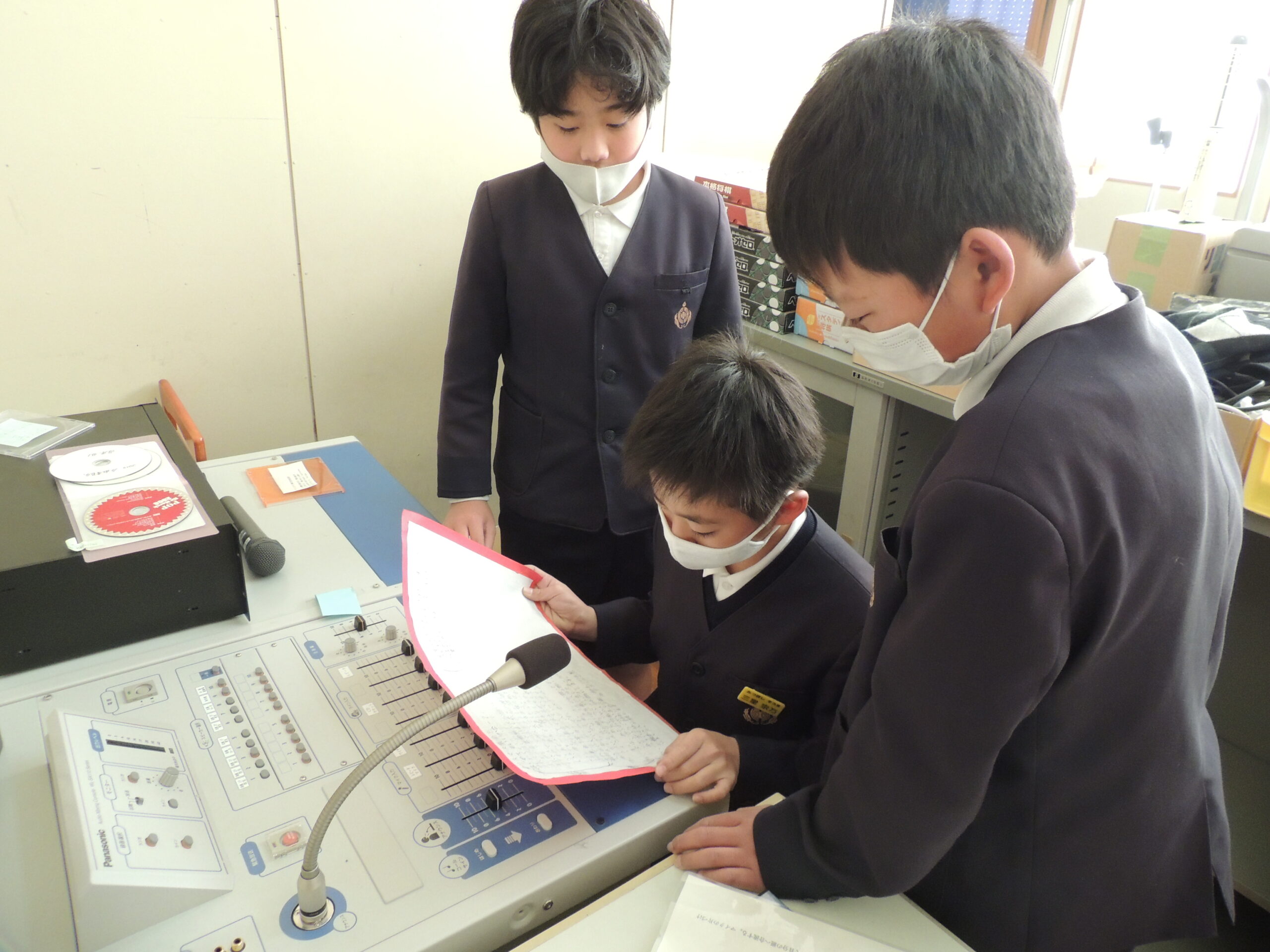

11月25日(水)、全校一斉の人権学習を行いました。内容としては、新型コロナウイルス感染にかかる偏見・差別や地域教材について学習をしました。新型コロナウイルスについては、たつの市民推協作成資料『コロナに負けない、みんなの願い 』や新聞記事などを活用し、「心の感染症にかからないようにするためにどうしたらいいか」、「新型コロナウイルスに関する差別や偏見をなくすためにどうすればよいか」などについて、考えをワークシートに書き、発表をしたり、お互いの考えについて意見交流をしたりしました。そして、知識を得て、正しく判断し、行動することの大切さを学びました。この資料は、全戸配布されていて、11月15日(日)に開催されたたつの市民推協神岡支部リーダー研修会でも使用しました。また、地域教材では、まちのたからものを守る人々の思いや願いを考えました。そして、先人を始め、今、守り続けている人々の思いや願いに共感するとともに、受け継いでいくことの大切さを感じ、次は自分たちが守っていこうという気持ちをもちました。今後も、学校・家庭・地域が一体となって、人権文化溢れる神岡地域へとさらにつながっていくように学習を積み重ねていきます。

*龍野地区「人権を考える市民の集い」講演 11月28日(土)赤とんぼ文化ホール

主催 たつの市民主化推進協議会龍野ブロック たつの市教育委員会

演題「新型コロナウイルスに関する偏見や差別解消に向けて」 講師 近畿大学 准教授 村山 綾さん

<非難や差別に加わらないために>

○誰でも感染しうるのだということを意識する。

○自分たちがニュースなどで得られる情報は断片的であるということを認識する。

○自分で、より信頼性の高い情報やデータにふれる機会をもつ。