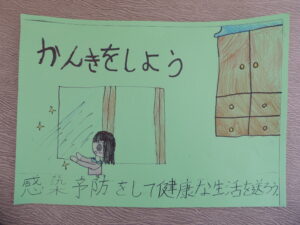

暖かな日差しが春の訪れを知らせてくれます。いよいよ今年度の最終月、3月です。保護者の皆様には、緊急事態宣言中も新型コロナウイルス感染予防として、健康管理・観察やマスク着用、手洗い等、ご理解とご協力を賜り、有り難うございます。引き続き、感染予防にご協力をよろしくお願いいたします。また、地域の皆様には、子どもたちの安全のために、見守り等、ご支援いただいておりますことに感謝申し上げます。

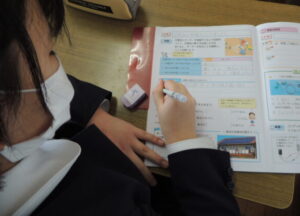

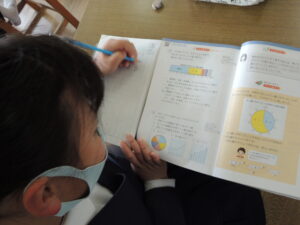

学年のまとめも大詰めに入りました。6年生にとっては、卒業までの日数が日一日と減っています。希望と不安が入り交じった気持ちだと思いますが、自分自身の6年間の総仕上げをするとともに、神岡小のよき伝統を伝え、「有終の美」を迎えてほしいと思います。そして、中学校へとつないでほしいと願っています。1~5年生も、4月からの次の学年につながるように、そして、新1年生を迎えられるように、学習面、生活面を見つめ直して、頑張ってほしいと思います。今月もご支援とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。