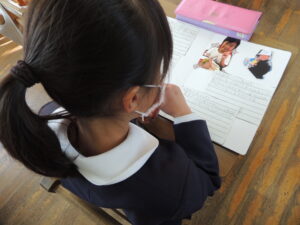

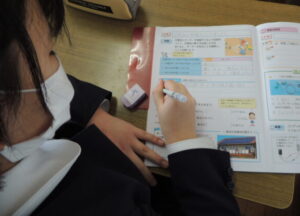

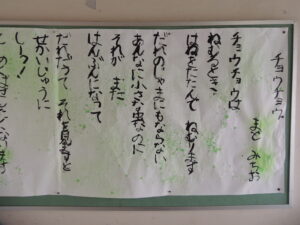

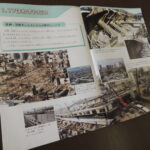

2月22日(月)、子どもたちの机と椅子が新しくなりました。机は、今の教科書サイズに合わせた広い天板になり、机・椅子ともに高さを調整できます。その前週の19日(金)、これまで使ってきた机・椅子への感謝として、「ものに宿る思いや願い」について、各担任の先生から文面を読んでもらいました。「身のまわりにある鉛筆や消しゴム、ランドセル、大切に使っていますか?」、「イチロー選手は、『野球が上手くなるには道具を大事にすることです』と語っています。」、「仕事や職種は違っても、働く方々は道具を大切にされています。」、「ものには、様々な方の思いや願いが宿っています。」という内容です。帰る前に、「ありがとう」の感謝の気持ちで、机の中のものを出したり、ぞうきんで拭いたりしました。新しい机と椅子になってもこの気持ちは持ち続けて、次へ、次へと送っていきたいと思います。