1945(昭和20)年8月15日、終戦。今年で76年目を迎えます。現在、戦争を体験した方々が高齢になり、戦争の記憶が風化していくことへの危機感が高まり、大きな課題になっています。「戦争は人権侵害の最たるもの」と言われます。この機会に改めて、戦争に関する本やテレビ番組をお子様と一緒に見たりして、戦争で亡くなった方々や残された家族の思いや願いにふれ、戦争の悲惨さや平和の尊さについて話をする時間を共有していただければ幸いです。

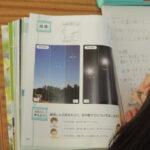

<教科書に掲載されている(掲載されていた)お話>

○3年『ちいちゃんのかげおくり』あまん きみこ

○4年『一つの花』今西 祐行

○5年『たずねびと』朽木祥

○5年『石うすの歌』壺井 栄

○6年『平和のとりでを築く』大牟田 稔

<図書室にある本>

・『まちんと』松谷 みよ子

・『すみれ島』今西 祐行

・『わすれないあの日』三代沢 史子

・『ひろしまのピカ』丸木 俊

・『サーカスのぞう』鶴見 正夫

・『おかあさんの紙ひな』長崎 源之助

・『おきなわ 島のこえ ヌチドゥ タカラ』丸木 俊・位里

・『わすれないで – 第五福竜丸ものがたり -』赤坂 三好

・『ひろしまに原爆がおとされたとき』大道 あや

・『わすれないあの日』三代沢 史子

・『白旗の少女』比嘉 富子

・『オットー 戦火をくぐったテディベア』トミー・ウンゲラー

・『トビウオのぼうやは びょうきです』いぬい とみこ

・『おかあさんの木』大川 悦生

・『忘れな石- 沖縄・戦争マラリア碑 -』宮良 作

戦時中の体験を綴られた出版物(『平和への願いー戦中・戦後の回顧録ー』)の中で、神岡小学校での体験を綴られた内容がありました。その一部と『龍野市史』の記述を紹介します。

戦時中の神岡小学校での体験

匿名(83歳)

平成14年寄稿時のご年齢

○食糧難の克服

神岡小学校では運動場を開墾し、さつまいもを作り、その肩に大豆を作っていました。その大豆で4斗樽(容量約720リットルの樽)3杯の味噌、3杯の醤油を作りました。有り難いことに、上横内と横内にある工場から、汁だんご用の小麦粉が提供されていました。児童たちは、毎日、昼に汁だんご給食で空腹を充たしていました。高等科2年の女子は、味噌づくり、醤油づくりに従事していました。

*国民学校発足の1941年(昭和16年)度には校庭の開墾作業がはじめて実施され、道路清掃作業と応召遺族家庭奉仕を合わせて年間13日間、44年(昭和19年)度では、小学校5・6年生の場合、年間88日間が勤労奉仕という記録である。しかし、勤労奉仕の日をすべての記録してあるかどうか疑問がないわけでない。勤労奉仕の内容は、「堆肥飼料蒐集」「薪供出作業」「小麦刈」「校庭開墾」等々であり、このなかで「薪供出作業」がもっとも多い。さらに、鍛錬行事や神社参拝、出征兵士遺家族慰問などを数えた。(『龍野市史 第三巻』より一部抜粋)

*戦況の悪化に伴い、当市域はその疎開地となり、縁故疎開児童も1944年(昭和19年)8月ころから盛んになり、神岡国民学校の記録には、8月18日4名、19日5名、20日3名の疎開児童転入が最初である。1944年(昭和19年)6月の閣議決定を受け、兵庫県下では神戸と尼崎の72校が指定され、同8月21日から開始された。当市域へは、神戸市立の若宮国民学校と東須磨国民学校の1~6学年児童を受け入れることになった。(中略)神岡村円徳寺には約70名が疎開した。(『龍野市史 第三巻』より一部抜粋)

○軍隊の駐屯

当時、神岡小学校には和歌山の軍隊が300名ぐらい駐屯していました。連隊長は講堂の応接室で泊まっておられ、その他の兵隊は学校前の養蚕室(地下もあった)に泊まっていました。終戦になって、軍隊が引き揚げる時、そこで使っていた食器(汁椀)や、汁を入れて運ぶズク製のバケツを貰い受け、小学校の各教室に配分し、学校給食に利用しました。大変助かったことを覚えています。

*戦争末期には龍野町と神岡町に軍隊が駐屯した。1945年(昭和20年)2月内地防衛軍が編成され、近畿・中国・四国を防衛担任地域とする第十五方面軍が創設された。この方面軍に直属する第二二五師団の司令部が龍野町聚遠亭に置かれた。第二二五師団は金剛部隊ともよばれ、歩兵三連隊と迫撃砲隊・工兵隊・通信隊・輜重(しちょう)隊からなり、兵庫県下に駐屯した。龍野町には師団司令部のほかに通信隊が駐屯し、神岡村に輜重(しちょう)隊が駐屯した。輜重隊は隊長(少佐又は大尉)以下約470名であった。将校数名は民家を宿舎にしていた。下士官と兵卒は神岡国民学校の講堂に宿営していたという話である。(『龍野市史 第三巻』より一部抜粋)

・輜重(しちょう)隊…輜重(水、食料、武器、弾薬、各種資材等)の輸送を行ったり、その兵を警備したりする。

○早朝の教練

戦時中は、冬季毎朝7時に裸足で運動場を2周して、薙刀(なぎなた)・剣道の寒稽古をしました。女子は薙刀で、小学校5・6年は、基本と本型1本まで。高等科の生徒は、本型2本まで。男子は剣道で、5・6年生と高等科はそれぞれの学年に応じた稽古をしました。運動会は、薙刀と剣道の演技発表の場と化しました。

○進駐軍の点検

終戦後、アメリカの進駐軍が点検にやってきました。軍隊が駐屯していた場所だからやって来たのかも知れません。校舎の内外を見て回りました。その時、保管していた薙刀や剣道の竹刀を見られないように素早く、校舎の床下に放り込みました。それには気づかなかったようでしたが、干し芋を見つけて、「これは何か」と尋ねられました。「スイートポテトの類い」と答えて納得され、やれやれと胸をなでおろしたこともありました。

*神岡国民学校にアメリカ進駐兵数名が訪ねてきたのが、1945年(昭和20年)11月20日で、「校内参観シ、”美シイ学校カナ”ト感心シテ帰ル」が、この年の大晦日、「午後四時、進駐兵七名来校、校門巡視シ、教練用銃剣其ノ他没収ス。」軍国主義的国家主義的なるものの撤去のための巡視であった。(『龍野市史 第三巻』より一部抜粋)