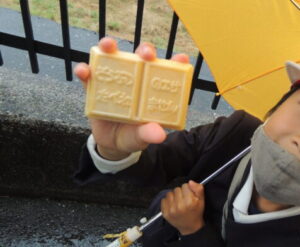

11月22日(月)、1年生は姫路セントラルパークへ校外学習に行きました。あいにくの雨天でしたが、ドライブスルーサファリではバスの中からトラやライオン、サイなどの動物の様子を喜んで見ました。ウォーキングサファリでは、クマにえさをやったり、ホワイトライオンの子どもやチンパンジーなどを間近に見たりして、笑顔があふれていました。また、ゴンドラに乗ってのスカイサファリでは、サファリ全体を一望しながら、気持ちよく空中遊覧を楽しみました。お弁当は、車内でおいしくいただきました。降雨のため、アトラクションには乗れませんでしたが、楽しい1日になりました。保護者の皆様には、健康観察や準備等、ご協力いただき、どうもありがとうございました。

投稿者: 神岡小学校

「おんがくのおくりもの 」 心に響く演奏 音楽会

11月12日(金)、音楽会を開催しました。金管バンドクラブの演奏から始まり、続いて、1年生から6年生まで順に演奏し、来場された保護者の方々に「おんがくのおくりもの」を届けました。金管バンドクラブの演奏は、日々、練習を重ね、コンクールの大舞台を経験した自信に溢れていて、自然と引き込まれていきました。それぞれの学年の演奏では、指揮を見て集中している表情や、演奏に身体の動きを加えて自分たちも楽しんでいる姿、リズムに乗って笑顔で演奏する姿など、保護者の方々も表情や様子を見ながら、聴き入っておられました。6年生の演奏はクラシック音楽の名曲の数々をメドレーでつなぎ、変化ある構成を楽しみながら聴かせ、見事にフィナーレを飾りました。どの演奏も、楽器の音色や音の重なり、曲想に合わせた表現と、練習してきた力を精一杯発揮しようとしている子どもたちの姿とが相まって、胸に迫るものがありました。限られた練習時間の中で、家庭での個人練習にも熱心に取り組みました。また、高学年は準備や後片付けでも力を発揮し、スムーズに進めました。制限がある中、器楽演奏を中心とした構成でしたが、お忙しい中、子どもたちの頑張る姿を子どもたちの頑張る姿を見て、演奏をお聴きくださり、有り難うございました。また、PTA本部の方々には駐車場の誘導や椅子の消毒等、保護者の皆様には進行等にご協力をいただきましたことに心より感謝申し上げます。

2年生 校外学習

11月1日(月)、2年生は姫路科学館と姫路水族館へ行きました。姫路科学館では、階ごとに巡り、2階では力や電気・磁石、水・空気などの不思議、3階では自然や環境、4階では宇宙について、それぞれ体験や実験、展示物から楽しみながら学びました。スクリーンから星座を探したり、磁力の不思議を体感したり、数多くの昆虫の標本や恐竜の全身骨格模型を興味深く見たりしました。姫路市立水族館では、エイやサメ、ドクターフィッシュなどに触れたヘビヘビやカエル、メダカなどの身近な生き物から、ゾウガメやウミガメなどの珍しい生き物まで見たりすることができました。昼食はお弁当をおいしくいただきました。五感を通して様々な体験をした1日でした。

秋から冬へ 学びを深めて

早いもので11月も中旬になり、暦の上では立冬を過ぎました。朝の気温が下がったり、木々の葉が風に舞い、風が冷たく感じたりする日があります。10月下旬頃から、体育館からは器楽を演奏する音色が流れていました。日ごとに上手になり、 11月12日(金)に音楽会を開催しました。短い時間でしたが、各学年や金管バンドクラブの子どもたちが頑張っている姿を見、演奏をお聴きくださり、どうもありがとうございました。教育活動の制限がある中で練習を進めるにあたり,ご家庭でも見てくださったり、励ましの声かけをしてくださったりして、ご支援をいただきましたことに感謝申し上げます。昨年度はできなかった音楽会を開催することができ、子どもたちは、やりきったという満足感や達成感に満ちた表情をしていました。

10月から11月は、当初予定していた行事とともに、新型コロナウイルスの影響で延期や調整をしていた行事を感染予防対策を行いながら充実した活動にする工夫をして進めているところです。忙しい中ですが、子どもたちはさまざまな学びと達成感、成就感を得て、次の活動への気持ちを高めています。昨日は、6年生が修学旅行を多くの学びと楽しい思い出を持って、帰校しました。この後も、各学年の様々な活動が続きます。油断なく、感染予防対策を継続しながら、日々の学習を大切にして、進めてまいります。引き続き、健康観察・管理や感染予防対策など、ご支援ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

4年生 海に学ぶ体験学習事業

11月5日(金)、たつの市が4年生を対象に実施している海に学ぶ体験学習事業として、室津に行きました。ライフジャケットを身につけ、室津漁港から漁船に乗りました。初めて乗る漁船にわくわくしている児童と少し不安げにしている児童がいましたが、好天の中、風を切って進む爽快感と素晴らしい景色に笑顔が増えました。下船してから、水揚げされたエイやカニなど様々な魚介類を初めて見たり、触ったりして、驚いていました。その後、室津の散策では、室津海駅館に行き、廻船問屋の屋敷の工夫や松前船などについて、展示物やお話を通して楽しく学びました。漁業のことや歴史、文化など、室津のよさや人々のくらしを体験を通して興味深く学ぶ機会になりました。

5年生 自然学校

10月29日(金)~31日(日)、5年生は学びの場をハチ高原の自然の中に移し、2泊3日の自然学校を行いました。2日目の鉢伏登山では、これ以上ない秋晴れのもと、登山のめあてを班で確認後、励まし合ったり、ペースを考えたりして、山頂をめざしました。休憩場所での水分補給や色鮮やかな紅葉、山道から途中の景色で元気を回復させながら、揃って山頂に到着しました。そして、達成感と大パノラマの開放感に心地よい時間を過ごしました。家族と離れ、「初めての体験」、「自分の力でする」、「協力してする」・・・イニシアチブゲームやツリーイング、キャンプファイヤーなど様々な体験活動や班会議・班長会議などの話し合い、それぞれの役割を通して、自分の可能性を広げたり、友だちのよさや仲間の大切さに気づいたりしました。そして、自然の雄大さや、家族をはじめ自分を支えるまわりの人への感謝を実感しました。実施に際しまして、健康管理や準備、送迎など、保護者の皆様のご支援ご協力に心より感謝申し上げます。

伝えよう! 元気、希望、未来 心をひとつに 力を出し切った 運動会

10月16日(土)、令和3年度運動会を昨年度同様に新型コロナウイルス感染拡大防止のため規模を縮小し、開催しました。5月から延期しての開催でした。今年度も来賓の方々や地域の皆様にはご遠慮をいただくことになりました。

当日、天候が心配されましたが、気持ちの良い朝を迎えることができました。子どもたちの真剣な表情、満面の笑顔、躍動する姿、学年をこえて応援する態度など、子どもたちは運動会ができる喜びを感じながら、どの場面でもひたむきに頑張る姿が光っていました。正に今年のスローガンである「つなげ 神岡っ子のきずな 心をひとつに がんばろう」そのものでした。限られた練習時間の中で、本番に向けて、一つ一つめあてを達成してきた自信や集中力、一緒に頑張ってきた仲間とのつながりである心と力を結集させたからこそ成し得たことでした。学年リレー・地区リレーでは、ゴールめざして思いを託したバトンをつなぎ、全力で駆け抜けました。低学年のダンスでは音楽に乗って生き生きと踊り、ポンポンやバンダナの輝きと相まって、「ハピネス」の曲名の通り、笑顔とともに幸せな気持ちが会場全体に広がりました。中学年のソーランは、はっぴ姿も勇ましく、気合いの入った表情と勢いのある勇壮な動きで、神岡からみんなに元気と希望を送ろうとする心意気が伝わってきました。高学年の表現は、「光り輝く未来へ~心を合わせて~」と題して、自分たちの未来に思いを馳せ、「夢」「共生」「調和」「飛躍」「創造」などこれから未来を切り拓いていくために大切なことを伝えようとしました。それは私たち全ての人へのメッセージでもあり、最後まで精一杯演じ、退場していく清々しい姿は胸に迫る印象深いシーンでした。また、5・6年生はそれぞれの係の仕事にも責任を持って取り組んだり、開・閉会式やラジオ体操での代表となった6年生はそれぞれの力を存分に発揮したりして素晴らしい活躍でした。コロナ禍の中、子どもたちの姿から、一生懸命することの尊さや希望を持って、みんなで力を合わせることの大切さを学び、嬉しさや喜び、感動をもらいました。

最後になりましたが、運動会の開催にあたり、駐車場の整理や受付等ご尽力いただきましたPTA本部並びに役員の皆様をはじめ、お子様の健康管理や観覧に際してのご依頼、片付けのお手伝い等、ご支援とご協力をいただきました全ての保護者の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

3年生 環境体験学習

10月5日(火)、3年生は県の環境体験学習として、姫路市伊勢自然の里環境学習センターに行きました。じゃぶじゃぶ池での水生生物の観察では、はだしで池に入って、植物の根元を網で探っています。網の中を見てみると、動いている生物がいます。「つかまえた!」嬉しそうにバケツに入れていきます。向こうの方では、バケツをのぞき込みながら、友だちと話をしています。好奇心いっぱいで、夢中になっている表情ばかりです。それぞれが捕まえた水生生物をバケツの中に入れた後、生物の特徴などの話を熱心に聞きました。

植物・森林の観察では、ビオトープを見学したり、絶滅危惧の植物のことや子孫を残すための植物の知恵、自然の山と植林された山の違いなどの話を聞いたりしました。また、大津茂川の源流であるせせらぎを間近に見た後、中流・下流・海までの写真を見ながら、それぞれの川辺の環境の話を聞きました。ゴミ問題、鳥や海洋生物が食べたゴミ袋、マイクロプラスチック・・・真剣な表情でした。

室内では、スライドを見ながら、絶滅危惧種や食物連鎖など一人一人が自然環境を守るためにできることは何かを考えるきっかけをいただきました。体験を通して学んだ知識や気づきがこれからの学習や生活にいかされていくと思います。

6年生 STEAM教育推進事業

10月7日(木)、6年生はSTEAM教育推進事業として、兵庫県立大学大学院生命理学研究科准教授(理学博士)園部誠司先生を講師として、「アメーバの観察」の授業をしていただきました。STEAM教育とは、「Science」、「Technology」、「Engineering」、「Art」、「Mathematics」のそれぞれの頭文字を取った、科学・技術・工学・芸術・数学の教育分野を総称した言葉で、これらの各教科での学習を実社会での課題解決に生かしていくための教科横断的(総合的)な教育のことです。「自分で学び、自分で理解していくこと」これからのグローバル社会やAI時代に適応できるように、論理的思考力や問題解決能力などを身につけ、高めていくことをめざしています。

園部先生から細胞についての説明や単細胞であるアメーバの増え方などのお話を聞いたり、スポイトでスライドガラスにのせたアメーバを電子顕微鏡で観察したりする子どもたちは、興味津々の様子でした。また、アメーバにえさをやると、アメーバの体内でえさが動いている様子も観察し、驚きの声が上がっていました。

授業後に、サポートに来られていた大学生2人に生命理学研究の分野に進んだきっかけなどの話を聞きました。園部先生も様々な体験活動の大切さを話されました。子どもたちが将来に向けてのキャリア教育の視点からも意義深い授業になりました。

3年生 水生生物調査

10月4日(月)、西播磨県民局から講師の方をお招きし、3年生が林田川(西鳥井橋付近)において、総合的な学習での水生生物調査を行いました。2グループに分かれて川に入り、水中の石を取って裏側を見たり、網で石の下を探ったりしました。みんな興味深い表情で、夢中になっていました。その後、採取した生物について講師の方々から詳しく説明をしていただきました。採取した水生生物を指標として、林田川の水質は「きれい」という結果でした。林田川が生き物の命を育む魅力を知った子どもたちは嬉しそうでした。