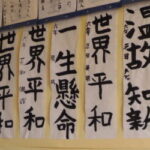

6年生から心のこもった招待状をいただいた「サンクスパーティー」3月10日(木)と3月11日(金)の2日間に分けて、先生方や用務員さん、給食配膳員さん、スクールサポートスタッフさんに感謝の気持ちを伝えようと昼休みに体育館で開かれました。自分たちで準備や司会進行をしたり、考えたゲームで楽しんだりして、会場は笑顔で溢れました。最後に感謝の言葉と素敵なプレゼントを贈ってもらいました。6年生の優しさが詰まったとても温かいイベントに感激しました。6年生、ありがとう。

16日(水)一斉下校時、6年生から全校生に向けて「6年生を送る会」のお礼の言葉と「これからも学校を美しく」との思いで6年生が作ったぞうきんの贈呈がありました。18日(金)、6年生は小学校最後の給食をおいしくいただきました。午後からは、大掃除に続いて、気持ちを込めて愛校作業をしました。

そして、今日22日(火)、卒業式の最後の練習を終え、学級活動へ・・・。4・5年生は卒業式会場の準備を一生懸命に進めました。いよいよ明日、6年生は卒業の日を迎えます。